田舎には仕事がないのか?個人事業や事業承継という働き方の選択肢とは

覚えておきたい常識の変化が近い将来あるかもしれません。

「田舎には仕事がない」という常識について。

「就職」だけが仕事の選択肢ではない

仕事がないのではなく、業種に偏りがあるだけである

そもそも、人口が2万人を切るような地域では確かに「就職できる」業種の偏りがある、という面において選択肢が限られることは確かです。でも、仕事とは「就職すること」だけなのか?と考えるともう少し別の側面から仕事を考えてみることができるのです。

地方には、製造業が発達しなかった地域=個人事業的働き方が残っている地域がある

過疎高齢化が進んでいる地域は、大きな製造業がなく産業という産業が育たなかった地域でもある。と、いうことは逆に考えると「産業化が進む前の働き方がまだ残っている」貴重な場所とも言えます。自営業(フリーランス)や家業。事実、個人事業主の割合は都市部よりも田舎の方が明らかに多くなっています。

たった60年前までは自営業と家業があたり前だった

仕事というと「就職して働く」というのが一般的だと思われていますが、実はたった60年ほど前まで就職して働く人は半数未満で、自営業や家業がほとんどだった時代がありました。自営業や家業は、1次産業が主体となって季節性の労働などを組み合わせて生きていた経営体も多かったのです。

冬は海藻を収穫し、それ以外の季節は魚を獲ったり、畑で作物を作って生計を立てたり、時期によっては出稼ぎに行ったり、と複業・いわゆる「百姓」が当たり前でした。あらゆる手段を使い生計を立てていくたくましい個人や家族が未だ残っている場所、それが過疎高齢化が進んでいる地域でもあるのです。

と、いう仮説を立てて瀬戸内海の高齢化率の高い島を探して移住したのですが、実際に個人事業主や家業の割合は3割ですし(日本全体だと、1割なのでおよそ3倍)身の回りに商売人・事業主があたりまえにいらっしゃる。こういった環境は、自分の事業を作って育てていきたいと感じている若者にとっては有難い環境です。

終身雇用があたりまえでなくなった今、自分の事業を作らなければ、生涯働きながら幸せを実現できるような生業を見つけなければ、と焦っている若い人も多いのではないでしょうか。人生の指針になるたくましきおじいさん、おばあさん、移住して事業を起こしている人たちが身近にいる環境。これこそ田舎の宝であると思います。

会社が余る、という時代になっている

「空き家」ならぬ「空き会社」が増えて、実は自分で事業をやっていくには良い環境になる可能性があります。

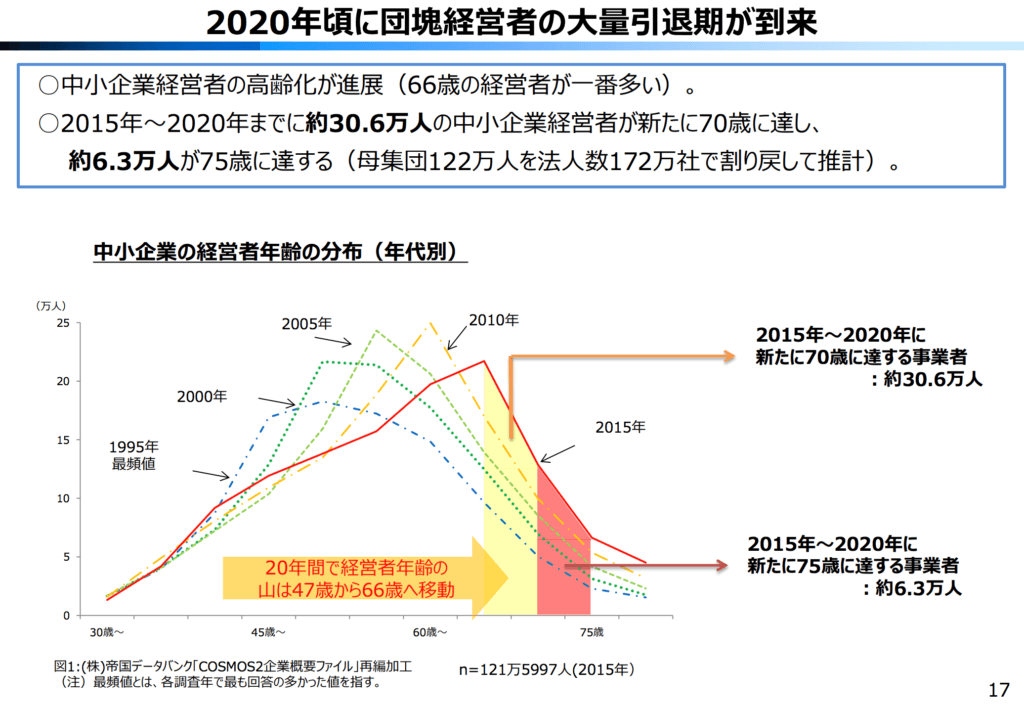

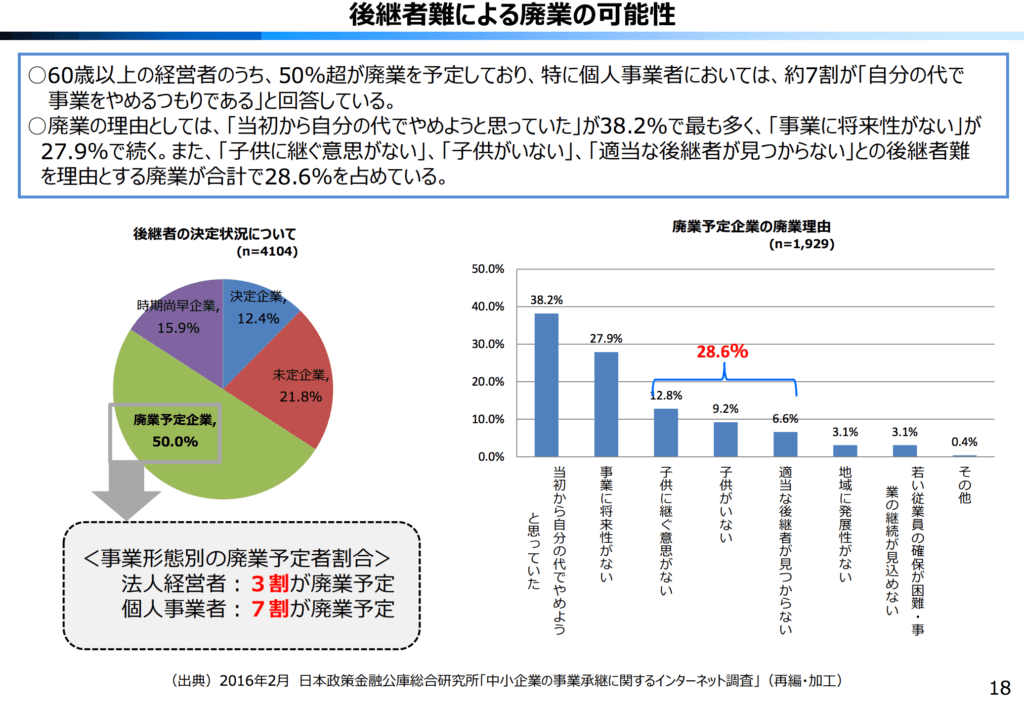

中小企業のうち、今後10年間に70歳を超える経営者は全体の6割以上…。空き家が増えるのと同じで「空き会社」が増えるということです。

会社を引き継ぐ「事業承継」、社会問題ですが実はチャンス。

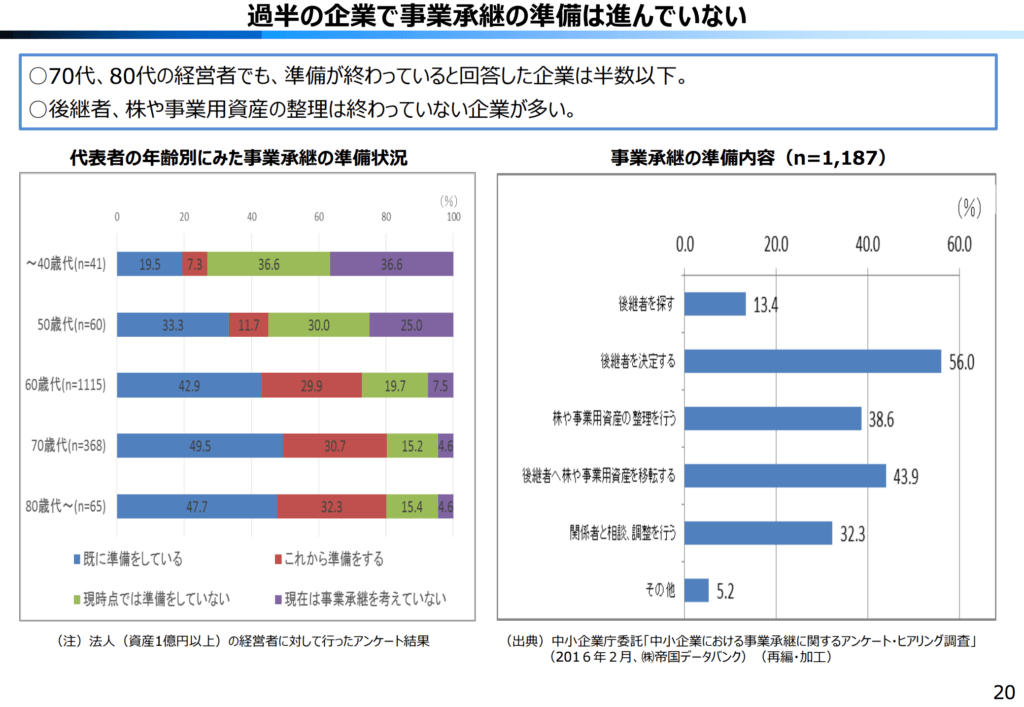

- 後継者が見つからない中小企業が400万社中3分の2

- 2025年頃までの10年間累計で約650万人の雇用、約22兆円のGDPが失われる

といった試算も中小企業庁から公表されています。これから地方に限らず「会社が余る」という状況が出てくるわけです。

>>(参考/中小企業庁)中小企業の事業承継に関する 集中実施期間について (事業承継5ヶ年計画)

地方で会社を経営してみたいサラリーマンはもちろんですが、優秀な大学生もこういう事実がある実態を知っておくと世界が広がっていいのではないでしょうか。一方、こんなハードルもあるのでもちろん甘い考えは禁物ですが。

これ、実は結構ハードルが高い。先代が有能な場合は特に。継承者自身の能力が相当問われる上「先代と同等以上」でないと周囲から協力を得られないケースが多いからだ。何しろ先代が築き上げてきたノウハウ・人脈諸々を一手に引き受けそれを十全以上に使いこなすだけの力量が必須だから。健闘を祈る。 https://t.co/usUy996Hd5

— silenteraser (@silenteraser) September 10, 2018

さかえる自身も山口県の事業承継センターに相談したり、TRANBIという事業承継プラットフォームに登録して良い継承先がないかいつも情報収集しています。

.png?1690205210)

コメント